자동차를 전자제품으로 볼 수 있을까. 기름으로 돌아가는 엔진을 들어내고 배터리와 모터를 단 전기차가 자동차 시장 주류의 자리를 꿰차려 들면서 장르가 다른 두 제품 간 경계가 모호해지고 있다. 전자제품을 전자공학을 응용한 기기라고 정의했을 때 전기차가 이러한 의미에 부합하는지 소소한 논쟁거리가 될 것으로 보인다.

지난 5일(현지시간) 독일 뮌헨에서 개막한 'IAA 모빌리티 2023'(옛 프랑크푸르트 모터쇼)에서 한국 기업 가운데 눈에 띄는 점은 현대자동차와 기아가 빠지고 LG와 삼성이 참여했다는 사실이다. IAA 모빌리티는 세계 3대 모터쇼로 명성이 나 있는데 여기에 완성차 회사가 불참하는 대신 전자 관련 회사가 합류했다.

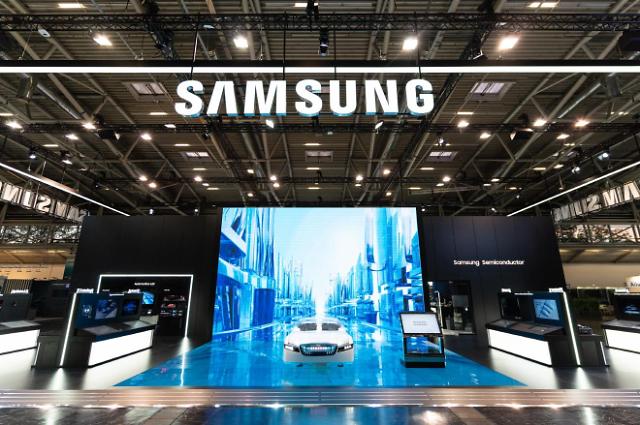

LG는 LG전자와 캐나다 자동차 부품회사 마그나 인터내셔널이 합작한 LG마그나 이파워트레인이 IAA 모빌리티에 부스를 차렸다. 삼성은 삼성전자·삼성SDI·삼성디스플레이가 함께 한 자리를 차지했다.

LG전자는 IAA 모빌리티 개막을 앞두고 사상 처음으로 국제 모터쇼에서 프레스 콘퍼런스를 열었다. 조주완 LG전자 사장은 이 자리에서 "오랜 기간 가전과 정보기술(IT) 사업으로 쌓아온 고객 경험 노하우를 바탕으로 미래 모빌리티를 위한 혁신적인 고객 경험을 제시하고자 한다"며 모빌리티 기업으로 변신을 알렸다.

차량용 전기장치(전장)는 LG전자가 오랜 기간 공을 들인 사업이다. 올해는 전장(VS)사업본부가 출범한 지 딱 10주년이 되는 해다. 적자를 지속하며 '미운 오리' 취급을 받기도 했지만 최근 글로벌 경기 침체에 따른 가전 수요 부진을 만회하는 '백조'가 됐다.

LG전자는 차량용 인포테인먼트 시스템과 파워트레인(구동계), 조명 시스템을 전장 사업 3대 축으로 삼았다. 세탁기를 만들며 축적한 모터 기술력으로 전기차를 움직이고 세계 최고 수준 디스플레이, 그리고 TV 사업에서 연구개발(R&D)을 강화한 웹(web)OS 소프트웨어로 모빌리티를 '개인화된 디지털 공간'으로 새롭게 정의했다.

LG마그나가 헝가리에 공장을 짓는 이유도 IAA 모빌리티 참가 배경을 설명해준다. 북미·중국에 이은 3대 전기차 시장인 유럽에서 전동화 차량 핵심 부품인 파워트레인을 공급해 '모빌리티 프로바이더(공급자)'로 자리를 잡겠다는 전략이다.

삼성전자는 차량용 프로세서 '엑시노스 오토 V920'과 이미지 센서 '아이소셀 오토 1H1'을 선보였다. 엑시노스 오토는 주행·안전에 최적화된 설계가 적용된 점이 스마트폰 애플리케이션 프로세서(AP)와 다를 뿐이다. 아이소셀 역시 스마트폰 카메라에 들어가는 부품과 같은 기능을 한다.

이밖에 삼성SDI는 차세대 배터리인 전고체 배터리와 46파이(∅·지름 46㎜) 원통형 배터리, 리튬·망간·철·인산(LMFP) 배터리를 전시했다.

삼성디스플레이는 스마트폰 패러다임을 액정표시장치(LCD)에서 유기발광다이오드(OLED)로 바꾼 자신감을 앞세워 저전력·고화질로 승부수를 띄웠다. 특히 두루말이처럼 평소에는 말린 상태로 있다가 사용할 때 펼쳐지는 롤러블 디스플레이 '플렉스 S'를 전시하며 스마트폰처럼 들고 다니는 계기반을 한 형태로 제시했다.

스마트폰과 태블릿 PC, 전기차 모두 고성능 AP와 메모리, 고해상도 디스플레이, 배터리를 주요 부품으로 쓴다. 열역학, 동역학 등이 기존 자동차에서 중요한 기술이었다면 전기차 시대에는 전자공학이 핵심이다. 이렇게 보면 전기차는 전자제품이다.

삼성과 LG가 IAA 모빌리티 참여로 보여줬듯 '자동차는 전자제품인가'라는 주제는 자동차·전자기기 마니아들 사이에서 탕수육을 '찍먹(소스에 찍어 먹음)' 하느냐, '부먹(소스를 부어 먹음)' 하느냐 같은 고민거리로 한동안 남을 전망이다.

Copyright © 이코노믹데일리, 무단전재·재배포 금지