폭스바겐 전기차 ID.4[사진=폭스바겐 제공]

16일 산업계에 따르면 자동차 배출가스를 틀어막는 것은 세계적인 흐름이 됐다. 탈 내연기관, 그리고 전동화 바람은 특히 유럽에서 뜨겁게 분다. 표면적인 이유는 '미래시장 준비'이지만 그 이면에는 '환경 규제'가 있다. 유럽연합은 지난해부터 완성차 메이커들이 출고하는 신차 이산화탄소 배출량을 1km당 95g으로 제한했고, 2025년에 판매되는 차량에는 2021년 대비 15% 낮은 규정을 적용할 예정이다. 2030년 규정은 2020년 보다 37.5%를 줄여야 한다. 전기차를 많이 판매하는 것 말고는 대안이 없다.

규정은 완성차 제조사들에게 점차 현실로 다가오고 있다. 지난 1월 21일(현지시간) 외신 보도에 따르면 폭스바겐은 지난해 EU지역에서 판매한 신차 이산화탄소 평균 배출량 초과로 1억유로의 과징금을 물었다. 폭스바겐 차량이 배출한 이산화탄소량은 1km당 99.8g. 유럽연합 기준(95g)보다 4.8g이 많았다. 참고로 현대차가 유럽에 수출한 차량의 평균 이산화탄소 배출량은 126.5g으로 유럽 규정에 한참 뒤쳐진다.

볼보, 벤츠, 폭스바겐 등 글로벌 기업들이 내연기관 개발을 중단하고, 2030년 이후 생산되는 모든 차종을 전기차로 전환하겠다는 계획이 나오는 이유다. 볼보는 지난 2일 2025년까지 글로벌 판매의 50%는 전기차로 구성하겠다고 밝혔고, 메르세데스 벤츠와 폭스바겐은 이미 2019년 비슷한 계획을 발표했다.

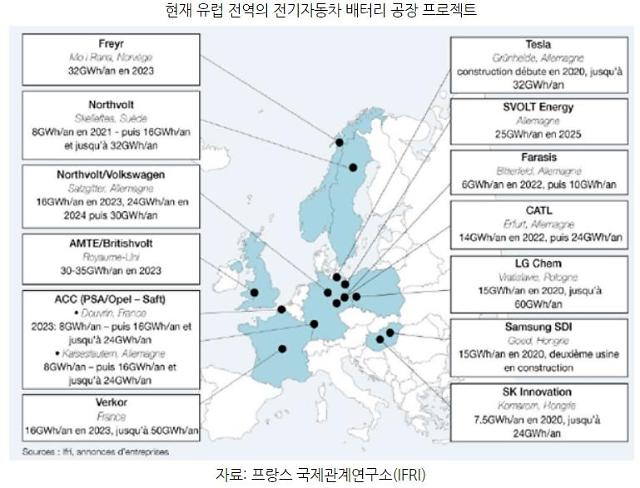

이에 유럽연합 완성차 제조사와 배터리 제조사들은 발등에 불이 떨어졌다. 2025년까지 전기차 배터리 생산량을 자급 가능한 수준으로 만들기 위한 투자. 그리고 유럽연합 중심의 배터리 생태계를 만들어가는 계획은 점차 구체화 되고 있다. 한국과 중국·일본에 대한 배터리 생산 의존도를 줄이고, 경쟁력 있는 배터리 셀 생산을 위해 유럽연합 차원의 전폭적인 투자가 이뤄지는 중이다.

[사진=코트라 제공]

생산과 더불어 자체 배터리 규정을 정하고, 생산·유통·재활용 등 배터리 전 주기에 걸친 생태계 마련에도 힘쓰고 있다. 최근에는 니켈 등 원자재 수급 과정, 탄소 배출 규제까지 포괄하는 신 배터리규제안도 제정했다. 배터리 밸류 체인에 환경, 윤리, 재활용 이슈를 더하면서 사실상 '비관세 장벽'을 강화한 것이다. EU 배터리 표준을 글로벌 배터리 산업의 국제표준으로 수립하고, 배터리 시장의 주류를 EU기업으로 가져오려는 의도로 보인다.

코트라에 따르면 유럽 전역에서 발표된 배터리 프로젝트들이 계획대로 진행되면, 2025년부터는 한 해 350GWh 규모의 리튬 이온배터리를 생산할 수 있게 된다. 전 세계 생산량의 3% 수준인 배터리 셀 생산량은 2024년 15%로 올라선다.

다만 유럽이 전기차 배터리와 관련한 새로운 기술을 개발하고 전기차 산업에 적용하기 위해서는 적지 않은 시간이 소요될 것이라는 예상도 나온다. 유럽이 뒤처진 기술력을 만회하기 위해 적극 투자하고 있지만 LG에너지솔루션, SK이노베이션 등 아시아 기업들과의 기술 격차가 있어서다.

배터리업계 관계자는 "LG에너지솔루션과 SK이노베이션이 갈등하는 사이 적지 않은 인원이 해외 기업으로 자리를 옮겼고, 이에 기술적으로 상당한 수혜를 입었을 것"이라며 "다만 배터리 생산 공장을 준공한다고 해도 양산 수율이 예정된 기간 내에 안정화되는 것은 다른 문제이기 때문에 지켜봐야 한다"라고 말했다.

Copyright © 이코노믹데일리, 무단전재·재배포 금지

![[정보운의 강철부대] 글로벌 협력·조직 혁신 투트랙…정기선, HD현대 체질을 재설계하다](https://image.ajunews.com/content/image/2026/02/20/20260220121255128250_388_136.jpg)

![[방예준의 캐치 보카] 임신·여성질환·법률비용까지…여성 특화 보험 뭐가 다를까](https://image.ajunews.com/content/image/2026/02/20/20260220101109973121_388_136.jpg)

![[김아령의 오토세이프] 한파 이후 기온 회복기…차량 안점 점검 포인트는](https://image.ajunews.com/content/image/2026/02/20/20260220110546974635_388_136.png)