반도체 업계 관계자는 "단순 용량보다는 생산 효율성이 낸드 기술 경쟁력을 가르는 요소로 떠오르면서 벌어지는 싸움"이라고 7일 밝혔다.

낸드는 소비자 전자 제품부터 클라우드 컴퓨팅까지 다양한 분야에서 활용되는 중요한 저장장치다. D램과 함께 전 세계 시장에서 국내 기업들이 크게 우위를 점하는 시장이기도 하다.

낸드 경쟁력의 핵심은 기본 저장 단위인 '셀'을 수직으로 쌓아올리는 기술이다. 데이터를 저장하는 셀을 높은 단수로 쌓을 수록 웨이퍼 한 장에서 생산할 수 있는 전체 용량이 그만큼 늘어난다.

업계에서는 높이 쌓는 것만큼 쌓는 방법이 중요하다는 의견을 내놓는다. 낸드는 셀을 한 번에 쌓을 수도 있고 나눠서 쌓은 후 합칠 수도 있다. 셀을 나누지 않고 한 번에 뚫는 기술은 싱글스택이라 한다. 두 번에 나눠 뚫고 합치면 더블스택, 셋으로 나눠 뚫고 합치면 트리플스택이 된다.

예를 들어 240단 낸드가 있다고 가정했을 때 240층을 한 번에 뚫으면 단일스택이다. 240단 낸드를 120단 두 개의 셀 묶음으로 위아래로 연결하면 더블스택, 80단 세 개의 셀 묶음으로 위아래로 연결하면 트리플스택이 된다.

생산성 측면에서 보면 단일스택이 가장 효율적이다. 스택이 늘어날수록 추가 공정이 필요하고 많은 비용이 들어간다. 단수를 뚫는 에칭(식각) 기술이 부족하면 스택을 늘릴 수밖에 없다는 게 업계 설명이다.

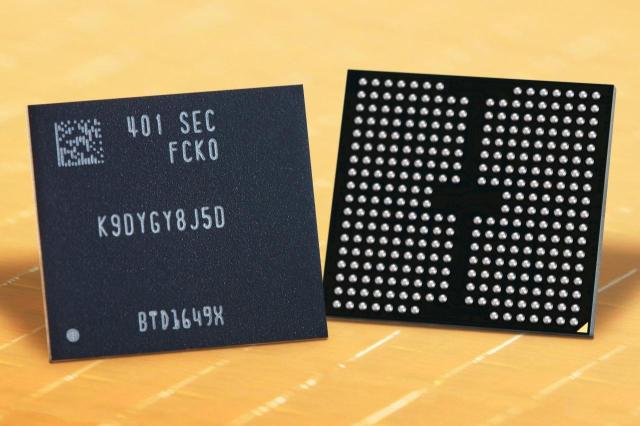

삼성전자는 최근 290단 수준의 9세대 V낸드를 출시했다. 삼성전자 반도체 관계자는 "더블스택 구조로 구현할 수 있는 업계 최고 단수 제품"이라며 "더블스택 구조는 원가 절감·생산성 향상 측면에서 효과가 있다"고 설명했다.

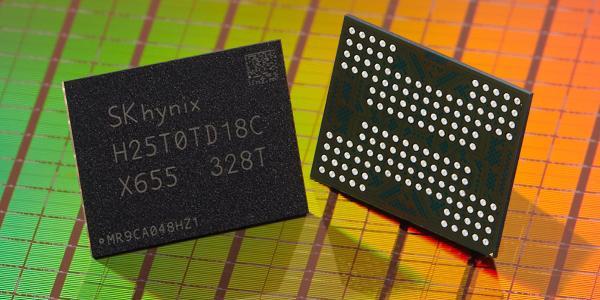

다만 앞으로 출시될 300단 이상의 낸드에는 트리플스택 기술이 필수적으로 적용될 것으로 보인다. 현존 기술로는 통상 1스택에 140단 수준만 쌓을 수 있어서다. SK하이닉스 관계자는 "내년 초에 업계 최고층인 321단 낸드를 출시할 예정"이라며 "트리플스택 기술을 사용할 것"이라고 전했다.

Copyright © 이코노믹데일리, 무단전재·재배포 금지

![[정보운의 강철부대] 글로벌 협력·조직 혁신 투트랙…정기선, HD현대 체질을 재설계하다](https://image.ajunews.com/content/image/2026/02/20/20260220121255128250_388_136.jpg)

![[방예준의 캐치 보카] 임신·여성질환·법률비용까지…여성 특화 보험 뭐가 다를까](https://image.ajunews.com/content/image/2026/02/20/20260220101109973121_388_136.jpg)

![[김아령의 오토세이프] 한파 이후 기온 회복기…차량 안점 점검 포인트는](https://image.ajunews.com/content/image/2026/02/20/20260220110546974635_388_136.png)