삼성, SK, 현대차, LG 등 4대 그룹 사옥[사진=연합뉴스, 각 사]

[이코노믹데일리] 기업을 일으키기는 어렵지만 이를 반석 위에 올려 번창시키기는 더 어렵다. 예로부터 여러 왕조의 창업 군주와 더불어 치세를 한 군주를 높이 평가하는 이유다. 후계자를 정하는 창업주는 고심을 거듭하고 때때로 상속 분쟁이 이어진다. 기업 승계 구도를 보면 한 국가의 경제 체제와 기업문화를 엿볼 수 있다. [편집자 주]

[글 싣는 순서]

①기업집단 10곳 중 7곳은 승계 중…막 오른 '大승계시대'

<계속>

한국 기업은 소유주(오너)가 곧 최고경영자(CEO)이면서 2세, 3·4세로 승계하는 관습 때문에 종종 왕조에 비유된다. 후계자 간 치열한 경영권 다툼을 '왕자의 난'으로 표현하고 장자 승계 원칙이 여전히 기본 틀로 간주된다.

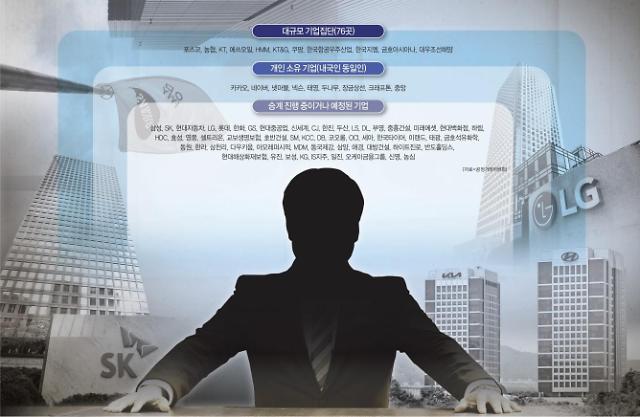

14일 공정거래위원회에 따르면 대규모 기업집단으로 지정된 76개 기업 중 개인 소유 기업은 66개다. 이 중 승계가 진행 중이거나 예상되는 곳은 50개 이상으로 7할이 넘는 것으로 추산된다. 여기에는 삼성이나 현대차 등 공정위가 동일인 지정을 새롭게 마쳤으나 지분 관계가 완전히 정리되지 않은 기업도 포함된다.

공정거래위원회가 지정한 대규모 기업집단[그래픽=이코노믹데일리]

◆각자 가는 길은 달라도 뿌리는 같은 '범○○家'

대규모 기업집단 수는 외환위기 직전인 1997년 10월 25개에 불과했다. 외환위기와 2세 승계 시기가 겹치며 그 수는 현재 3배 이상으로 급증했다. 새롭게 몸집을 키운 기업이 등장한 점도 영향을 미쳤다. 이 과정에서 계열분리가 이뤄지며 각자 다른 길을 가지만 뿌리를 공유하는 '범○○가(家)'라는 표현이 널리 쓰이기 시작했다.

국내 기업 가문은 크게 △삼성 △현대 △SK △LG △롯데 등을 포함해 10여 개 이상이다. 삼성·신세계·CJ가 '범삼성'으로 묶이고 LG·GS·LS가 '범LG'로 분류되는 식이다.

기업 가문은 계열분리를 반복하고 다른 가문과 혼인을 통해 결합하며 규모를 키워 왔다. 지난 2004년 참여연대가 처음으로 당시 30대 그룹 혼맥도를 작성해 화제가 됐다. 20여 년 전에 이미 얽히고설킨 모습이었다. 혼맥에 발을 걸친 정·관계 인사들까지 덩달아 주목을 받으며 '그들만의 리그'에 대한 생경함을 대중에 선사했다.

범삼성은 고(故) 이병철 삼성그룹 회장에서 갈라져 나온 기업 가문이다. 장녀 이인희 한솔그룹 고문의 한솔계(系), 장남 이맹희 CJ그룹 명예회장의 CJ계, 차남 이창희 새한미디어 회장의 새한계, 3남 이건희 삼성그룹 회장의 삼성계, 그리고 5녀 이명희 신세계그룹 회장의 신세계 계통으로 이어오고 있다.

범현대는 한때 재계 서열 1위에 걸맞은 기업집단 수를 자랑한다. 옛 현대그룹은 고 정주영 회장이 형제들과 창업했다. 정주영 회장 며느리인 현정은 회장(5남 정몽헌 회장의 처)이 이끄는 지금의 현대그룹, 차남 정몽구 회장의 현대자동차, 3남 정몽근 회장의 현대백화점, 6남 정몽준 회장의 현대중공업, 7남 정몽윤 회장의 현대해상 등으로 이어진다. 정주영 회장 동생인 정인영계(HL·옛 한라), 정세영계(HDC), 정상영계(KCC) 등도 76개 기업집단에 속했다.

범LG는 넓게 보면 범GS가까지 포함한다. LG-GS 계열분리 전 LG그룹은 구인회 회장과 허만정 회장이 공동 창업했다. 좁게는 구인회 회장 계열인 LG와 LS만을 범LG가로 일컫는다. 대규모 기업집단으로 지정되지는 않았으나 LX, 희성, LF, 아워홈, LIG 등도 범LG다.

이밖에 △롯데, 농심 등 범롯데 △한화, 빙그레 등 범한화 △동원, 한국투자금융 등 범동원 △효성과 한국타이어 등 범효성 △금호석유화학, 금호아시아나 등 범금호 △한진, 메리츠금융, HJ중공업(옛 한진중공업) 등 범한진을 같은 기업 가문으로 본다.

◆가지 많은 나무 바람 잘 날 없다…분쟁은 필수 코스?

기업집단을 가문별로 묶어 부르는 관습은 한국 기업문화를 단적으로 보여준다. 전문경영인이 계열사마다 두면서 그룹 경영 전반에서 중요한 의사결정은 총수에 맡겨진다. 총수는 기업 지배구조 최정점에서 일정 지분을 가지고 계열사를 거느린다.

이는 소유와 경영이 분리되고 소유자가 경영에 관여하는 수준이 낮은 영미권과 다르다. 가족 경영을 하지만 후계자 자격을 갖추기까지 험난한 과정을 거쳐야 하는 독일·일본 등과도 같지 않다. 국내 기업을 보면 빠르면 20대, 늦어도 30·40대에 계열사에 입사해 초고속 승진하고 계열사 간 분리·합병을 통해 지배력을 확보하는 게 일반적이다.

개론은 같지만 각론은 다소 차이가 있다. 기업 승계 유형을 몇 가지로 나눠 보면 저마다 고유한 특성이 나타난다. 창업주 2세 간 치열한 투쟁으로 끝내 계열분리되는 사례가 주를 이루지만 큰 갈등 없이 조용하게 승계가 이뤄지는 기업도 있다.

과거 재계 1·2위를 다툰 삼성과 현대는 2세 체제가 들어서기까지 혈투에 가까운 갈등이 있었다. 롯데, 한화, 효성, 두산, 한진, 금호 등 기업들도 크고 작은 분쟁을 경험했다.

삼성은 이맹희 명예회장과 이창희 회장이 1966년 사카린 밀수 사건을 계기로 이병철 회장의 신임을 잃으면서 후계 구도가 복잡해졌다. 결과적으로 삼성그룹 경영권은 이건희 회장에 돌아갔다. 그러나 이병철 회장이 1987년 작고한 지 20년을 훌쩍 넘긴 2012년에도 이맹희·이건희 회장이 재산 분할 소송을 벌였다. 삼성·CJ 간 갈등은 이재용 삼성전자 회장이 취임한 최근에서야 봉합될 조짐을 보이는 분위기다.

옛 현대그룹 2세 간 경영권 분쟁은 '왕자의 난'이라는 별명이 붙었다. 1990년대 말 현대그룹은 정몽구·정몽헌 공동회장 체제였다. 정주영 명예회장은 자동차를 뺀 건설·전자·증권 등 그룹 핵심 사업을 정몽헌 회장에 넘겨주려 했으나 실질적 장남인 정몽구 회장의 반발을 불렀다.

인사 배치를 둘러싼 치열한 암투 끝에 2000년 정몽헌 단독 회장 체제가 구축됐다. 그러나 2000년 현대건설은 부도를 맞았고 현대전자는 SK에 매각됐다. 현대차그룹으로 독립한 정몽구 회장은 2011년 현대건설 인수에 성공하며 정통성을 챙겼다.

롯데는 비교적 최근에 풍파를 겪었다. 신격호 롯데그룹 명예회장이 생전에 확실하게 후계자를 정하지 못하면서 장남 신동주 전 일본 롯데홀딩스 부회장과 신동빈 롯데그룹 회장이 대립했다. 신동주·신동빈 형제는 신격호 회장의 건강 문제까지 언급하며 지난한 소송전을 벌였다. 경영권은 신동빈 회장이 손에 들어갔지만 양측에 큰 상처를 남겼다.

큰 갈등 없이 상속을 마친 기업도 있다. 가지 많은 나무에 바람 잘 날 없다는 말이 있지만 몇몇 기업은 매끄럽게 후계자에 바통을 넘겼다.

범LG가에서 LS, LX, 희성, LIG, 아워홈 등이 독립하는 과정은 자연스러운 '분가' 형태로 이뤄졌다. 가문의 뼈대인 LG는 철저한 장자 승계 원칙에 따라 경영권이 넘어갔다. 1969년 구인회 회장 타계 후 경영권을 물려받은 구자경 회장(2세), 구본무 회장(3세), 현재 구광모 회장(4세) 모두 장남이다. 엄격한 유교적 가풍이 작용했다는 평가다.

SK그룹도 큰 갈등 없이 후계 구도를 확정했다. 창업주인 최종건 SK그룹 회장이 작고한 뒤로 동생인 최종현 회장이 경영을 맡았다. 이후에는 최태원 회장이 일가의 추천에 의해 대권을 얻으면서 큰 분란 없이 승계를 마쳤다. 최태원 회장은 2018년 지주회사인 SK㈜ 지분을 형제와 친족에게 증여하면서 보답했다.

기업마다 승계 과정이나 방식은 다르지만 기업이 곧 가업(家業)인 문화는 뿌리 깊은 관습으로 자리 잡았다. 재계 관계자는 "한국 기업 문화가 봉건적인 특성이 있다는 사실은 부인하기 어렵지만 오너 경영이 갖는 긍정적 측면도 있다"며 "지주회사 체제 전환과 더불어 상속세 감면 등 제도적 보완이 필요하다"고 말했다.

Copyright © 이코노믹데일리, 무단전재·재배포 금지

![[정보운의 강철부대] 글로벌 협력·조직 혁신 투트랙…정기선, HD현대 체질을 재설계하다](https://image.ajunews.com/content/image/2026/02/20/20260220121255128250_388_136.jpg)

![[방예준의 캐치 보카] 임신·여성질환·법률비용까지…여성 특화 보험 뭐가 다를까](https://image.ajunews.com/content/image/2026/02/20/20260220101109973121_388_136.jpg)

![[김아령의 오토세이프] 한파 이후 기온 회복기…차량 안점 점검 포인트는](https://image.ajunews.com/content/image/2026/02/20/20260220110546974635_388_136.png)